Für den folgenden Beitrag haben wir Maximilian Stammnitz vom Centre de Regulaciò Genómica, Barcelona (Spanien) gewinnen können, der am Pembroke College, Cambridge, (England) an einem wahrhaft exotischen Projekt arbeitete. Der Tasmanische Teufel ist gewiss kein üblicher Modellorganismus wie Maus, Fadenwurm oder Fruchtfliege. Sein ungewöhnlicher ansteckender Gesichtstumor ist aber ein spannendes und wichtiges Forschungsprojekt – nicht nur um möglicherweise die bedrohte Art des Beutel-Teufels zu retten, sondern auch um besser zu verstehen, wie Krebszellen das Immunsystem umgehen können und mit welchen genetischen Tricks sie aus ihrer vorgesehenen Funktion in einem Gewebe ausbrechen und sich unkontrolliert vermehren können. Max kombiniert dazu nicht nur modernste Molekularbiologie und Datenverarbeitung mit Cytogenetik und Biochemie, sondern streift auch durch den tasmanischen Urwald um sein Forschungsmaterial zu sammeln. Für seine hervorragende Arbeit wurde er von der Gesellschaft für Genetik mit dem Elisabeth Gateff – Preis 2024 ausgezeichnet.

(W. Nellen, BioWissKomm, Nov. 2024)

Ansteckende Krebserkrankungen? Eine absolute Seltenheit in der Natur. Eine Tierart jedoch, der Tasmanische Teufel, droht an einer sich ausbreitenden Tumor-Infektionswelle auszusterben. Mittels vergleichender Genom-Analysen lösen wir das Rätsel um die Schwachstelle dieser „teuflischen“ Zellen.

Krebs

Eine Diagnose, die jährlich fast 20 Millionen Menschen weltweit gegenüber ausgesprochen wird. Ein mit Ängsten verbundenes Krankheits- und Leidensbild, welches auch im Tierreich vielfach dokumentiert ist – von winzigen Korallen bis zu tonnenschweren Bisons.

Doch was ist das eigentlich, Krebs? Was verbindet die akute Leukämie einer zuvor kerngesunden jungen Frau mit dem Lungen-Karzinom eines Rauchers? Alle Krebsarten haben ein gemeinsames Merkmal: die unkontrollierte, invasive Ausbreitung von Zellen im Körper des Patienten. Durch verschiedene Mutationen gelingt es dabei einigen Zellen, den ihnen fest zugeordneten Platz innerhalb ihres ursprünglichen Organs zu verlassen, der natürlichen Wachstumskontrolle zu entkommen und sich exzessiv zu vermehren.

Bei all den Unwägbarkeiten, die mit einer Krebsdiagnose einhergehen, gibt es zumindest eine halbwegs frohe Botschaft: die Erkrankung ist nicht ansteckend. Krebszellen, die von einem anderen Individuum übertragen werden, können dank unseres Immunsystems eliminiert werden. Aber es gibt seltene Ausnahmen.

1996

Insel Tasmanien, Frühjahr 1996. Es ist finstere Nacht im Eukalyptuswald, als die Kamerafalle von Wildtierfotograf Christo Baars zuschnappt. Schwarzes Fell mit weißen Streifen, groß wie ein kleiner Hund mit breitem Kopf – auf Baars‘ Bildern erscheint ein Tasmanischer Teufel. Ein für seinen charakteristischen „höllischen“ Schrei berüchtigtes Raubbeuteltier und Wahrzeichen der gleichnamigen Insel. Doch diese Bilder verstören den erfahrenen Fotografen, denn das Tier hat einen riesigen Tumor an der Schnauze. Und nicht nur das, zu seinem Erstaunen beobachtet Baars kurz darauf noch zwei weitere Teufel mit nahezu identischem Krankheitsbild.

Ob er wohl ahnte, dass er zum ersten Zeugen einer sich anbahnenden Naturkatastrophe geworden war? Viele Jahre nach Baars‘ Fund ließ sich nämlich rekonstruieren, dass dies die ersten Indizien einer Krebsepidemie waren, welche bis zum heutigen Tag einen beispiellosen Niedergang der Tasmanischen Teufel mit sich zieht.

Nach 1996 nahmen Beobachtungen kranker Tiere rasant zu, vermehrt auch in anderen Landesteilen Tasmaniens. Schätzungen zufolge starben seitdem bis zu 80% der Population an „Devil Facial Tumours“ (DFT1). Die hochinfektiösen Krebszellen verbreiten sich über direkten Kontakt zwischen den Tieren, ohne dass das Immunsystem einschreitet. Ein natürliches, aggressiv-territoriales Verhalten der Teufel, der Gesichtsbiss, führt zur verhängnisvollen Übertragung. Kiefer und Augen werden dadurch von den Krebszellen befallen, häufig auch die inneren Organe, was letztlich zur völligen Entkräftung und zum Tod der Tiere führt.

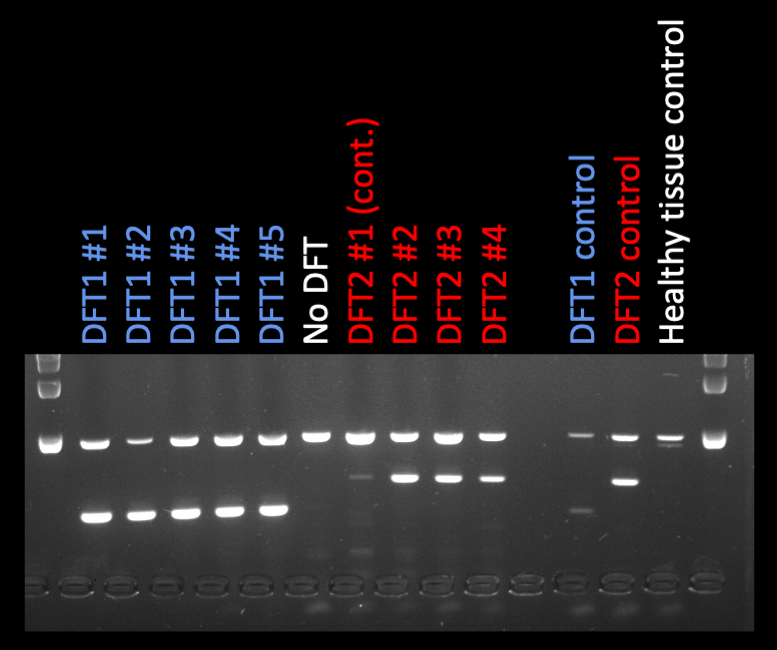

2014 wurde mit DFT2 ein zweiter, unabhängig entstandener, ansteckender Gesichtstumor entdeckt. Die Symptome sind sehr ähnlich wie bei DFT1, molekularbiologisch (Abb. 4) und cytologisch sind die beiden Krebszelllinien aber unterscheidbar.

Feldforschung und Labor

Was hat es mit dieser mysteriösen Krankheit auf sich? Wie entstanden die DFT Zellen? Und wodurch können sie die immunologische Abwehr der Teufel aushebeln? Die Vermutung lag für uns nahe, dass es sich vor allem um ein molekulares Rätsel handelt: ein Schlüssel zur Erhaltung der Art könnte im genauen genetischen Verständnis des Krebses liegen.

Im Rahmen von Feldforschungen begab sich unsere Arbeitsgruppe an der Universität Cambridge auf Spurensuche, gemeinsam mit einem internationalen Team aus Veterinärmedizinerinnen und Ökologen. Auf Tasmanien untersuchten wir, ganz im Stile klassischer Expeditionen, die Teufel in freier Wildbahn und nahmen Gewebeproben erkrankter und gesunder Tiere.

Die daraus im Labor aufgereinigte Tumor-Erbsubstanz konnten wir dann mit einem Illumina DNA-Sequenzierautomaten entschlüsseln. Diese Maschinen schaffen es heute bis zu 3 * 1012 Basen pro Experiment zu „lesen“. Dieser Durchsatz ist auch erforderlich, denn für eine detaillierte genetische Analyse muss jeder DNA-Baustein mehrfach – idealerweise mindestens 30 mal – vom Sequenziergerät eingelesen werden, um sicher zu sein, dass sich keine Fehler einschleichen. Da sowohl gesunde als auch entartete Zellen eines Teufels aber mehr als 6 * 109 Basenpaare enthalten und wir Gewebeproben von über 100 Tieren untersucht haben, rollte ein riesiger Datenberg auf uns zu. Deren Speicherung und Auswertung wurde nur mithilfe eines Supercomputers am Wellcome Sanger Institut möglich – einer Rechenmaschine im kleinen Turnhallenmaßstab. So prüfen wir also heutzutage den Krebs auf wichtige genetische Anomalitäten: mit Hightech-Austattung für DNA-Analyse, Digitalisierung und Datenverarbeitung.

Was verursacht den Krebs?

Bestimmte Krebsarten werden von Viren ausgelöst oder begünstigt, zum Beispiel durch Varianten des Papillomavirus. Könnte es also sein, dass die Teufeltumore in Verbindung mit einem eventuell noch unbekannten Beuteltiervirus stehen? Unsere bioinformatische Forensik widersprach dieser Idee: es ließen sich keinerlei Virusspuren in der Krebs-DNA finden. Bei genauer Betrachtung verblüffte uns allerdings ein anderes Detail: die sehr geringe Anzahl von Mutationen. Zum Vergleich – in der DNA des menschlichen Hautkrebses lassen sich im Durchschnitt zehnmal mehr Abweichungen finden.

Doch manche dieser DFT Mutationen haben es gewaltig in sich. Zum Beispiel fehlt den DFT1-Zellen eine chromosomale Kopie des β2-Mikroglobulin (B2M) Gens, einer strukturellen Komponente des zentralen MHC Proteinkomplexes zur Immunerkennung. Der Verlust dieses Proteins auf der Zelloberfläche, in Kombination mit der epigenetischen Herunterregulierung der zweiten, intakten B2M-Kopie, erlaubt es den ansteckenden Tumoren unter dem groben „Radar“ ihrer Wirtstiere zu bleiben. Jedoch muss es weitere immunosuppressive Wirkungsmechanismen von DFT geben, die noch im Verborgenen liegen.

Anhand unserer DNA-Daten stellten wir ebenso fest, dass ein wichtiges Wachstumsgen nicht nur zweifach („diploid“) im Kern der infektiösen Teufelkrebszellen vorhanden ist, sondern in einigen Proben um ein Vielfaches häufiger. Durch Gewebeeinfärbungen und Mikroskopie zeigten wir, dass genau dieses Gen auch zur Hyperaktivität neigt – ein Volltreffer. Es handelt sich dabei um den sogenannten „Platelet derived growth factor receptor“ (PDGFR), ein Proteinschalter auf der Zelloberfläche, welcher im angeregten Zustand das Zellwachstum bei der Blutgefäßbildung und Wundheilung anregt. Das ist eigentlich gut und nützlich – aber zu viel des Guten kann auch Schaden anrichten. Humanmediziner haben bereits vor einigen Jahren herausgefunden, dass verschiedene Krebsarten diese Funktionen manipulieren können, um sich einen Vorteil zu verschaffen: dank PDGFR-Hyperaktivität erschließen sich die entarteten Zellen ihren eigenen Zugang zum Blutgefäßsystem.

Chemotherapie für den Teufel?

Ermutigt durch unsere genetische Digitalfahndung ließen wir die DFT Zellen im Labor nachzüchten, um sie anschließend Medikamenten auszusetzen welche ursprünglich gegen Krebs im Menschen entwickelt worden waren. Und siehe da: tatsächlich verlangsamte sich das Wachstum der Teufeltumore enorm, als wir sie mit anti-PDGFR-spezifischer Therapie behandelten. Selbst niedrigste Konzentrationen reichten aus, um die Wirkung der Chemotherapie im Reagenzglas zu entfalten.

Ist nun also Heilung in Sicht? Leider sollten wir uns keinen allzu kühnen Hoffnungen hingeben: viele Jahre werden ins Land gehen, bis jemals ein erkrankter Teufel in Berührung mit solch einer Medikation kommen dürfte. Abgesehen von vielen offenen medizinischen Fragen gibt es auch ethisch-rechtliche Bedenken – sollten wir Menschen uns nicht zurückhalten, derart weitreichend in den Verlauf einer natürlichen Epidemie im Tierreich einzugreifen? Andererseits, sollten wir die Teufel weiter sehenden Auges ihrem Schicksal überlassen, bis zum möglichen Aussterben der Spezies, auch wenn wir nun um eine Achillesferse der Krankheit wissen? Ein großes Dilemma.

Rettet die Natur den Teufel selbst?

Viele drücken die Daumen, dass eines Tages resistente Teufel gegen den ansteckenenden Gesichtskrebs durch natürliche Selektion auftreten. Eine geringe Anzahl solcher mit „genetischem Potential“ gesegneten Individuen könnte, so die Annahme, die Krankheit überwinden, sich vermehren und die Population langsam wieder stabilisieren. Allerdings gibt es dafür kaum belastbare Daten und wir haben in einem Fachaufsatz auf methodologische Mängel bisheriger wissenschaftlicher Hoffnungsbotschaften hingewiesen. Glücklicherweise werden im Rahmen aktiver Artenschutzprogramme aber gesunde Teufel in Zoos rund um die Welt gezüchtet, und unsere Kollegen auf Tasmanien arbeiten fieberhaft an der Entwicklung eines anti-DFT Impfstoffes.

Wie geht es weiter?

Durch unsere Forschung wissen wir nun auch, dass die kranken Zellen nur wenige Mutationen in sich tragen. Doch warum sind sie so ansteckend, so tödlich? Bis zur vollständigen Lösung des Rätsels um die Entstehung und Verbreitung des Teufelskrebs ist es noch ein weiter Weg. Wenn uns die Forschungsarbeit eines lehrt, dann ist es Geduld. Und doch schöpfen wir bereits ein Fünkchen Hoffnung aus diesen genetischen Erkenntnissen – Hoffnung auf eine bessere Zukunft für den Tasmanischen Teufel, und auf ein grundlegenderes Verständnis, wie Krebszellen den vorgesehenen Körperbauplan durchbrechen und das Immunsystem umgehen können.

Literatur

MR Stammnitz, et al (2023). The evolution of two transmissible cancers in Tasmanian devils. Science 380, 283–293. https://doi.org/10.1126/science.abq6453

MR Stammnitz, et al (2018). The origins and vulnerabilities of two transmissible cancers in Tasmanian devils. Cancer Cell 33, 607–619. https://doi.org/10.1016/j.ccell.2018.03.013

BT Lazenby, et al (2018). Density trends and demographic signals uncover the long-term impact of transmissible cancer in Tasmanian devils. Journal of Applied Ecology 55, 1368-1379. https://doi.org/10.1111/1365-2664.13088

HV Siddle, et al (2013). Reversible epigenetic down-regulation of MHC molecules by devil facial tumour disease illustrates immune escape by a contagious cancer. PNAS 110, 5103-5108. https://doi.org/10.1073/pnas.1219920110

M Greaves & CC Maley (2012). Clonal evolution in cancer. Nature 481, 306-313. https://doi.org/10.1038/nature10762

Autor: Maximilian R. Stammnitz

Abbildungen: Maximilian R. Stammnitz (c) TCG Cambridge

November 2024